IL ETAIT UNE FOIS LE SKI

Le ski offre aux hommes une histoire sans mégalithe et sans église

mais il fabrique des Dieux et suscite des dizaines de chapelles antagonistes.

Tout n'est que glisse, mais glisser est parfois compliqué et ceux qui en parlent le deviennent

aussi de temps à autre. La seule vérité, c'est l'appel de la montagne, des plateaux et des

vastes plaines.

Qu'il soit "Ski-Raquette", histoire de ne pas s'enfoncer et d'améliorer

la marche sur la neige, ou ski de glisse, il s'est certainement développé en des lieux très divers,

chaque fois que l'homme éprouvait la nécessité de se déplacer sur la neige.

La première peinturereprésentant un homme sur ce qui est incontestablement une paire de skis, a été

retrouvée sur les murs d'une grotte de l'île de Roedoey en Norvège. Les spécialistes l'ont datée:

antérieure de plus de 2000 ans à l'ère chrétienne. En fouillant les tourbières de Finlande, de Suède

et de Norvège on a également retrouvé des fragments de ski vieux de 4500 ans.

La mythologie norvégienne, quant-à-elle, nous dévoile l'existence d'un Dieu Ull protecteur du ski

et de la chasse ainsi que de la déesse du ski : Skade.

N'oublions pas les Lapons et les anciens habitants de l'Oural en Russie qui étaient obligés

de se déplacer d'une manière efficace pour espérer poursuivre les gibiers indispensables à leur subsistance.

C'est avec "la ruée vers le nouveau monde" que tout s'accélère...

Fin XIXe, de nombreuses familles décident de partir s'installer "Aux Amériques" en espérant y trouver

un monde meilleur. Plus d'1 million de scandinaves, à 80% des Norvégiens, vont abandonner leur pays en moins

d'un siècle. En 1825, le premier contingent important part de Stavanger à bord du navire "Restauration".

52 Norvégiens abandonnent le décor de leur enfance et le commerce du poisson pour chercher fortune

de l'autre côté de l'Atlantique. Dans la cale, quelques paires de skis, au cas où...

Douze ans après, un pionnier, à l'image de milliers d'autres,

tente la traversée qui dure à l'époque près de trois mois et demi. John Tostensen n'a que 10 ans,

Il suit sa famille. Comme tous les immigrants aux noms difficilement prononcables, les Tostensen

deviennent les Thompson pour l'état civil américain.

Ainsi naquit, de l'imagination d'un fonctionnaire et d'un bout de papier officiellement estampillé

Jhohn Thompson. "Snow Shoe" Thompson allait devenir une légende de l'ouest, entre Californie et Nevada, sur les

sommets enneigés de la Sierra.

John était né à Télémark, futur nom magique de l'histoire du ski.

|

|

|---|

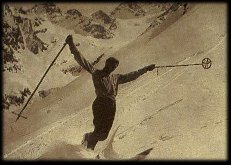

L'immense "Snow Shoe" Thompson en action. John Tostensen deviendra

une véritable légende

de l'Ouest dont les exploits resteront gravés pour toujours dans la glorieuse histoire du ski US. |

|

Avant qu'il ne signe ses exploits et qu'on le surnomme

le "Snow shoe express", d'autres compatriotes venus participer eux aussi à la ruée vers l'or, avaient

introduit le ski au coeur de la confrérie des "chercheurs", rudes bonhommes rompus aux plus durs

travaux, mais souvent vaincus par l'ennui pendant les longs mois d'hiver.

C'est ainsi que débutèrent les premières courses quasi officielles de descente. des rencontres que l'on aurait ou qualifier

d'internationales tant le "melting-pot" à l'américaine était impressionnant.

Il n'était pas rare que de telles manifestations se terminent, dans la plus pure tradition

des westerns, à... bâtons rompus. A devenir skieurs on n'en restait pas moins hommes !

|

C'est parti... ils viennent de se jetter dans la pente,

leur large chapeau de feutre enfoncé jusqu'aux oreilles. le style était déjà remarquable... |

L'ambiance était fantastique et les qualités de nos cow-boys tout à fait exceptionnelles.

Ces premières joutes des neiges tenaient à la fois de la descente, du derby et du kilomètre.

On s'élançait en groupe sur une pente parfois très raide, un unique bâton en main, tout à la fois

balancier et frein. Au fil des années et de la technique de plus en plus affirmée des mineurs de Californie,

les skis eurent tendance à grandir jusque dans des proportions gigantesques. En 1860, à la Porte,

on pouvait croiser quelques coureurs avec des "instruments" frôlant les quatre mètres... et parfois

plus !

|

|

Leurs descendants se sont amusés à retrouver quelques paires du temps jadis...

ces immenses "bouts de bois" de plus de 4 mètres décrits par les historiens. |

L'acharnement à devenir le plus rapide de l'Ouest, sans pour une fois tirer

un seul coup de pistolet, poussa nos alchimistes à inventer la "dope".

Rien à voir avec bien sûr avec quelques potions magiques interdites ou les solides lampées

de "whisky artisanal" avalées pour se donner du courage.

La "dope" était utilisée uniquement pour les skis et plus précisément pour la semelle.

Les premiers "wax" de l'histoire venaient d'être inventées. Il faudra attendre une vingtaine

d'années avant de voir certains compétiteurs farter leurs skis à l'occasion de la course de

Christiana sur la montagne d'Huseby en Norvège, autre évènement important de l'histoire des sports de glisse.

Grand maître de la dope, Franck Stewart fut ainsi l'un des chimistes les plus connus et les plus

appréciés pendant sa carrière de "farteur". Silhouette maigrichonne, longue barbe blanche d'une

bonne trentaine de centimètres et large chapeau de feutre noir, Franck ne se séparait jamais

d'une petite cassette elle aussi toute noire qui ne contenait ni or di dollars (hormis ceux que lui

remettaient les coureurs en récompense de ses services) mais ses préparations secrètes qui allaient

décider de la victoire ou de la défaite de quelques poulains turbulents.

Les recettes restaient, bien entendu, uniquement inscrites dans l'esprit de leurs inventeurs,

on ne les connaissait que sous de mystérieux surnoms : "glisse facile", "casse-cou", "glisse summum",

"graisse éclair". Leur composition était à base de matières premières les plus diverses :

de camphre, de l'huile de castor, de la graisse végétale, de la couenne de porc, de l'alcool et du goudron,

sans les plumes.

Jamais à court d'idées, les mineurs les plus rapides de l'histoire inventèrent

ainsi, bien avant Jean Vuarnet, une sorte de position de l'oeuf, les bras tendus devant leur tête,

leur bâton positionné sur le côté du coprs. Au coup de feu, tous les compétiteurs se jetaient

dans la pente jusqu'à une arrivée matérialisées par des drapeaux.

C'est ensuite que commençait une autre aventure...

L'arrêt !!!

La difficulté de stopper sans utiliser un paquet de broussailles, une génereuse remontée de piste,

un trou, ou la chute volontaire fut déterminante pour le retour vers des tailles de ski conformes

aux possibilités de chacun : c'est-à-dire aux alentours de trois mètres.

|

|

Premiers essais de position. D'abord sur le plat... c'est moins

dangeureux. |

Quand les arbres viennent à manquer sur le passage de nos bolides, il reste

trois solutions : le bâton sur le côté en guise frein, l'arrêt de Briançon (la boîte) ou le télémark, la méthode

le plus élégante. |

La Porte, Mecque du ski minier, pouvait se flatter de cette gloire sportive

et des bénéfices de ces quatorzes saloons. Eb 1867 fut organisé un championnat tout à fait

officiel et l'immense (par la taille) Robert Olivier, surnommé "Cornish Bob", Bob des Cornouailles,

remporta un succès indiscutable devenant, pourquoi pas le premier champion des USA de descente,

l'ancêtre de Andy Mill, Bill Johnson, et autre Bill Kidd.

En 1874, Tommy Todd établit un beau record de vitesse : 550 mètres en quatorze secondes

soit un peu plus de 141,60 km/h de moyenne. (Pas mal pour un visage pâle).

Si des lettres enflammées, traîtant de ski et de beaucoup d'autres sujets plus sentimentaux

purent passer la Sierra Nevada, "relier" l'est de cette chaîne à l'extrême ouest du pays, leurs

auteurs le doivent uniquement à ce "Snow shoe" Thompson qui gagna la région des mines en 1851.

Sur ces "chaussures de neige" norvégiennes, c'est lui qui désenclava l'Ouest, reliant Placerville

à Carson City. Grâce à sa merveilleuse technique et à une formidable paire de skis en chêne d'une douzaine de

kilos. Par n'importe quel temps, parfois dans une vraie tempête, il remplit son travail de postier

des neiges pendant une vingtaine d'années.

145 km pour se rendre à Genoa et autant pour revenir. Onze jours et demi pour l'aller et trois

et demi pour le retour... Le ski de grand fond tenanit un de ses premiers champions. Thompson

était un authentique athlète parfois lesté de plus de 40 kilos de courrier.

Comme les indiens, "Snow shoe" Thompson, fut victime de "Cheval de fer" quand il réalisa

la liaison Est-Ouest et mourut seulement quatre années après avoir pris sa retraite.

Au pays de des Tostensen, le ski devenait pas à pas "le sport des sports". La

Norvège vivait le tout début d'une incroyable époque entre Télémark et Christiana.

Là-bas, après un concours de fonf organisé à tromso, bien au-dessus du cercle polaire arctique,

le mardi 21 mars 1843, le petit monde du ski se préparait à enregistrer une première révolution.

Né en 1825, Sondre Norheim restera pour tous les historiens du sport, l'inventeur des fixations, qu'il

avait confectionnées lui-même en tressant de fines branches de saule, et qu'il était d'ailleurs

le seul à utiliser. Ces lanières enserraient complètement le talon du skieur, ce qui apparaissait alors

à tous les observateurs comme très dangereux, juste bon à se casser la jambe. Les puristes

effrayés ne voulaient en rester qu'aux courroies entourant juste le bout de la chaussure

et laissant libre le talon.

Ce nouveau mode de fixation ne fut reconnu que huit années

après sa découverte, en 1868. A l'occasion d'une course organisée sur la colline d'Iversloekken dans les faubourgs

de Christiana, la capitale. Les champions de Télémark avaient répondu à l'appel de leurs voisins.

Norheim fit mieux que se défendre, il éclaboussa tout le monde de sa classe et imposa définitevement

cette nouvelle technique venue de Télémark, qui ressemblait presque à un pas de danse.

Aujourd'hui encore, "planter un télémark" reste une marque de savoir-faire indiscutée.

(Pas vrai Pierrot ?!?)

En 1889, quatre stars du "Télémark" ont déjà gagné les USA. John Hauge

en 1882, Sondre Norheim en personne, en 1884 dans le Dakota du nord et les frères Hemmestveit en 1886 et 89

dans le minnesota. Rassurez-vous s'ils ont dû vendre la plus grande partie de leurs biens

pour se payer le voyage et installer une ferme dans leur pays d'adoption, ils n'ont pas

négligé de conserver soigneusement tout le matériel de skieur qui les a rendus célèbres mais pas plus

fortunés, chez eux à Télémark et à Morgedal.

En quelques années ce nouveaux contingent de Norvégiens répandit un nouvel enseignement

informel et la bonne glisse à travers le pays. En janvier 1887, une soixantaine de skieurs

se rencontrèrent à St Paul dans le Minnesota et l'année suivante, à la même époque ils étaient

plus de 200 à Eau-Claire dans le Wisconsin. Sept ski-clubs étaient représentés. Le ski était

définitivement lancé aux USA.

|

En France, pendant que les "pasteurs norvégiens"

Norheim ou Thompson entament leur évangélisation du Nouveau Monde, l'ami Duhamel mange, avec une constance jamais

prise en défaut, des tonnes de poudreuse sur les pentes de Recoin de Chamrousse.

Venu dans l'Isère pour retrouver ce souffle des montagnes nécessaire à sa constitution un peu fragile,

ils fait plus et mieux que ce que toutes les prescriptions de son médecin auraient pu

exiger de lui. Avant la découverte de sa paire de skis, il avait déjà parcouru tous les chemins

de crête avec aux pieds de robustes raquettes en cordes fabriquées tout exprès à son intention

par un forestier de la Grande Chartreuse.

Mais comment, maintenant, arriver à tirer parti de ce qu'il décrivit dans sa correspondance

comme : "de longues et étroites planchettes qu'un bienveillant exposant suédois me signala

comme étant d'un emploi fort recommandable pour les parcours sur la neige".

|

Henri Duhamel le pionnier. De cette histoire d'amour entre un homme

et une paire de planches jaillirent les premières étincelles. Français et skieurs, nous sommes

tous ses descendants ! |

Expert de ce que l'on allait nommer quelques années plus tard

l'arrêt de Briançon, Duhamel inventa "l'arrêt résineux"... Après avoir choisi sa pente

ni trop faible ni trop forte, il lui était indispensable de repérer un jeune sapin, lui aussi

ni trop faible ni trop fort, et de glisser dans sa direction afin de l'embrasser pour stopper net !

Sa technique évoluait lentement mais sûrement et après avoir été "aussi embarassé d'en tirer

convenablement parti qu'une carpe peut l'être d'une pomme", il commença à dominer ses planches magiques.

Après onze années d'ébouriffantes expériences, l'exposition de 1889 lui offrit l'occasion de toucher

du matériel neuf, équipé de fixations plus chrétiennes et surtout plus efficaces.

Ces efforts, manuel finlandais en poche, ne seront couronnés qu'en 1896 avec la naissance

du premier club français : le ski-club des Alpes.

Ernest Thorand, Emile Morel Couprie, les lieutenants Dosse et Touchon furent quelques uns des premiers

compagnons de Duhamel. Ceux que l'on prenait pour des rameurs (à cause de leurs skis confondus

avec quelques ustensiles nécessaires au canotage sur l'Isère) restaient fermes dans leurs convictions.

Ils commençaient même à devenir spécialistes de la descente en lacets, en serpentins ou en zig-zag, sorte

de ligne brisée ponctuée par des gamelles mémorables.

L'armée se mit très vite au goût du jour et devint "le meilleur outil

de propagande" du ski. Tou ne fut pas facile, à commencer par le choix définitif de l'engin à utiliser :

les raquettes ou les skis. Au terme de débats animés par des démonstrations sur le terrain,

il fut convenu que les deux représentaient un intérêt.

Le ski avait contre lui de nécessiter un bel investissemnt pécunier et humain. La recrue devait faire

preuve de souplesse, d'audace et passer obligatoirement par un long apprentissage.

Néanmoins, pour le capitaine Bernard, très vite glisseur réputé grâce aux conseils avisés

de son camarade de l'armée norvégienne, le capitaine Engell, le ski était le mode de déplacement

à choisir en priorité : "Le ski, écrivait-il est le pur-sang; la raguette est le cheval de labour".

Rapidement, malgré l'opposition des "raquetteurs", le ski allait s'imposer dans le Queyras, la Savoie et le Briançonnais.

Sous le terme ski en général, sont groupés le fond, le saut et la descente et c'est à tout cela

que nos militaires s'initient.

|

|

Etre skieur au début du XXe siècle implique

de maîtriser tous les aspects techniques de la question : fond, descente et saut. |

Pour atteindre cette plénitude technique

et cette décontraction, il fallait passer par des heures et des heures de pratique, entrecoupées de crises

de rires ou de larmes. |

Autre percée importante sur le front du ski, le premier concours international

organisé au Mont Genèvre par le Club Alpin Français dont bientôt tout le monde ne connaîtra plus que les initiales :

CAF.

Jusque là, "CAF" désignait dans la légende musulmane, la montagne qui entoure toute la terre et derrière

laquelle se cache le soleil et les astres. C.A.F. devenait des siècles plus tard à nouveau synonyme

de montagne...

La puissance de cette association devint telle qu'en 1907, l'Union des sociétés françaises de

sport athlétiques la reconnaissait comme seule habilitée à représenter le ski. Cette situation devait durer

jusqu'en 1923 date de la création d'une fédération indépendante du CAF.

En 1927, un solide garçon de 17 ans, les cheveux bruns bouclés

coupés court, le visage énergique parvient à faire accepter un marché à son père : "Soit je

réussis à gagner ma vie dans le ski soit je reviens à la ferme". Au fond de lui-même, le petit Hannes

Schneider n'a pas vraiment envie de se lancer dans la fabrique du fromage. Excellent skieur, il à déjà

développé une technique bien à lui. Personnage charismatique, d'une intelligence et d'une sensibilité des plus vives,

Schneider notre Autrichien se proposait sans intention préconçue et sans volontée délibérée

de faire passer de vie à trépas la technique du Télémark.

Le stem-virage et le stem-Christiana étaient nés.

Schneider avait repris les principes de la méthode de Zdarsky car ce dernier avait évolué du simple bâton

à l'usage des deux cannes avec l'aide d'un officier de l'armée autrichienne, le colonel Bilgeri.

Zdarsky utilisait le stem et le chasse-neige qui furent à la base du système de l'Arlberg.

La première guerre mondiale devait interrompre l'action de Schneider et d'ailleurs sur le front

franco-allemand, les skis avaient été plus ou moins abandonnés par l'armée française.

Le petit nombre d'opérations vraiment décisives et surtout le manque de neige, par la suite, signèrent

l'abandon de part et d'autre des unités de skieurs. La devise du CAF, "Pour la Patrie, par la montagne"

illustrée tragiquement par ces épisodes guerriers, perdait toute sa force.

On ne pense plus vraiment au ski. On n'évoque plus les merveilleuses

fabriques qui avaient commencé à fleurir un peu partout en France comme en Europe. Fallait-il déjà

parler d'industrie du ski ?

Pourquoi pas ?

Dès l'instant où l'on trouvait souvent dans la presse d'avant guerre des publicités très sérieuses

sur les principales marques :

- Les Falisse de Pau

- Les Deconninck à Maison-Lafitte

- Les Gautier à Aix les Bains

- Les Fontaines à Lyon

- Les Turner à Levallois

- Les Sissely à Grenoble et

- Les Rossignol à Voiron

Contraint de skier français pour échapper à la gloutonnerie des douanes, les consommateurs

faisaient honneur à l'industrie française, très vite au diapason de ce qui se faisait de mieux

en Scandinavie, en Autriche ou aux USA.

Le fin du fin en matière de publicité était de pouvoir bénéficier d'un label CAF ou Touring Club

de France.

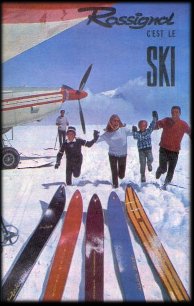

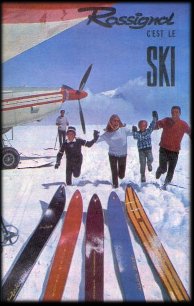

|

|

Une publicité de 1966 vantant la célèbre marque de Voiron. |

L'entre deux guerres fut pour le ski une nouvelle période euphorique.

Jeune greffe rejetée par le monde du nordique, le ski alpin devra beaucoup à un homme, Sir Arnold Lunn,

considéré à juste titre comme le créateur des compétitions modernes et l'inventeur du slalom en 1922 avec les premières "double-porte"

de l'histoire.

En 1926, un autrichien, Leitner, invente les "carres" en fixant des fines

et étroites plaques de fer sur les côtés de la semelle. Ce progrès technique suffisait désormais

pour envisager le virage non plus Télémark ou en stem, mais parallèle, notamment sur la neige dure que

le bois n'avait jamais réussi à maîtriser.

En 1927, le premier téléski, un simple fil est mis en service dans les Pyrénées. L'invention

de Marcel Cames, un palois, associait merveilleusement cette magnifique région à la grande

histoire du ski. il faudra attendre une quinzaine d'années supplémentaires pour que les remontées

mécaniques changent totalement la philosophie du ski de descente.

Pour certains la "montée mécanique" et donc la piste tracée qui résultait d'une telle pratique de masse

ne pouvait plus cadrer avec leur sensibilité. Cette invention "du diable" enlevait au ski son âme.

Toute la beauté et l'effort de montée étaient supprimées. La séparation nordique-alpin était scellée.

L'alpin ne sera au programme des Jeux qu'en 1936. Les montagnes françaises se sont enfin ouverte à sa pratique

(Coïncidence avec les congés payés ?!?).

Megève a transformé ses élevages de mulets en haut lieu de la glisse et de l'après-ski. Val d'Isère

a bénéficié des compétences éclairées de Charles Diebold, Alsacien et créateur en 1926

d'une école d'enseignement d'après les méthodes autrichiennes.

Roger Frison-Roche, journaliste, écrivain, poète, sera plus tard moniteur à la FFS avec le diplôme n°1

|

L'emprise de la Norvège sur le fond est battue en brèche.

Suédois et Finlandais se taillent la part du lion. Emile Allais entrainé par l'autrichien Toni

seelos termine troisième du combiné derrière les Allemands Pfnur et Lantschner. Sa mauvaise glisse

dans la descente l'a certainement privé d'une médaille d'argent, voire de l'or. Allais remettra les choses au point

en 37 et 38 au cours des championnats du monde de Chamonix et d'Engelberg.

Les français ne pouvaient pas nourrir d'inquiétude du côté de l'enseignement. Le premier cours

de moniteurs ne se déroula qu'en 37, au col de Voza au-dessus de val d'Isère. Charles Diebold, andré Tournier

et leur compagnons pourront alors compter sur une première moisson de "monos" FFS. Le syndicat des moniteurs de l'ESF

ne sera créé qu'en 1945.

Allais ira entrainer les équipes du Canada et des Etats-Unis. Comme les colons Norvégiens et Autrichien, il portera la bonne

parole dans tout le continent américain et sera considéré comme le père du ski parallèle.

La méthode du ski à la française, illustrée par les meilleurs skieurs de l'époque, devint très vite à la mode et secoua

fortement les principes de l'Arlberg.

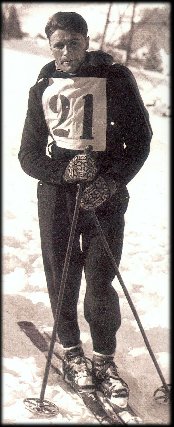

|

Emile Allais en 1935, quelques mois avant sa médaille

de bronze des jeux de 1936. Il fut un des papes du ski mondial et l'inventeur de la technique

française du ski parallèle. |

Le ski est définitivement et durablement lancé sur tous les continents.

Les années 50 seront un peu les années folles après la deuxième guerre mondiale, les années 60 celles de la maturité, 70

celles de la plénitude et de la diversification, les années 80 celles des remises en cause

et de l'avènement des nouvelles glisses. Les chemins de l'alpin et du nordique ne se croiseront plus beaucoup excepté

aux Jeux Olympiques.

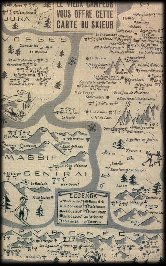

Pour terminer un petit cadeau du Vieux Campeur...

|

Une carte "cliquable" plutôt bien faite pour 1952 |

Merci au Vieux Campeur pour ses superbes illustrations et surtout à

Christian Mogore pour son formidable livre sur La Grande Histoire Du Ski (que j'ai acheté soit dit en passant...)